- Accueil

Mon Algérie

Mon Algérie

Confidences

Richard Anthony chantait sa touchante rengaine Et j’entends siffler le train…que c’est loin où tu t’en vas…auras-tu jamais le temps de revenir… Le temps ? C’est vrai qu’il est fait d’opportunités, fastes ou non.

En ce mois de février 63, nous vivions sa cohue des au revoir… Après six mois de classes à La Valbonne dans les transmissions.

Quelle intense émotion quand, au port de Marseille, ceux d’en haut et ceux d’en bas se séparèrent en agitant les mouchoirs. Ma mère avait bien tenté de faire valoir ses droits auprès du député local de l’époque, arguant que mes deux frères avaient fait respectivement trente-deux et vingt-huit mois avant moi, l’un dans le Constantinois, l’autre à Oran. Elle considérait en toute légitimité que mon aîné pouvait être reconnu comme tuteur, d’autant que son mari l’avait quittée en 45, la laissant avec tous ses problèmes sans pension alimentaire. En vain.

Au bout d’une heure, le Sidi Ferruch se mit à craquer de toute sa charpente et, dans la cale où l’on nous avait poussés comme complément de ballast, avaient pris place des familles d’Arabes prioritaires qui rentraient dans leur pays. Cinq heures durant, on vécut une tempête dans le golfe du Lion. Nous étions pour la plupart allongés sur des transats qui glissaient par moments sur le plancher aux tangages brusques du bateau : certains vomissaient par intermittences, d’autres s’amusaient à éplucher leur saucisson et buvaient au goulot une gorgée de genièvre. Des mères tristes, allaitant sous un large corsage à peine entrouvert, avaient les yeux perdus vers des souvenirs flous, tenant par la main un autre enfant plus grand, apeuré. Parfois nos regards se croisaient un court instant où se mêlaient les sentiments les plus divers et où la lassitude le disputait à l’inquiétude. Elles, étaient tout à leur terre natale qu’elles allaient retrouver, où des proches étaient morts suite à d’inqualifiables tortures et les paras n’hésitaient pas à mettre à l’épreuve les nouveaux appelés pour accomplir leurs basses œuvres, ce dont ils se vantaient. Cette terre natale, allaient-elles en retrouver les parcelles que leurs ancêtres avaient défrichées, entretenues pour un maigre butin, autour de la mechta familiale ? Elles savaient que, dans bien des cas, elles avaient été volées par les autorités qui se sont succédé.

Au milieu de la matinée du lendemain, quelle oppressante impression ! Des ponts, qu’on avait été autorisé à investir, partout l’horizon était estompé par une brume fine qui nous cillait les yeux. Seule la proue nous désignait la direction du pays où l’on se rendait et qu’on ne voyait pas. La mer partout, aucun monde nulle part. Hormis sur le bateau, il n’y avait de vie que le temps d’une poursuite folle d’une petite colonie de poissons bondissant et volant auxquels des matelots jetaient des seaux de déchets. Quelques cuirassiers de mon régiment s’appuyaient aux rambardes, laissant bercer leur tristesse au rythme des crêtes d’écume qui sautillaient jusqu’à l’infini depuis que la mer s’était calmée : ils nous montraient des photos de celles qu’ils appelaient leurs fiancées.

La traversée prit fin dans l’après-midi. Au loin, on commença par repérer l’Afrique, fine bande grise décevante. Puis l’Algérie. Le soleil avait abandonné son zénith, mais il avait gardé sa force pour nous livrer enfin Alger-la-Blanche. Ceux qui en avaient sortirent leur appareil photo, boîte à savon qu’il fallait mouliner ou kodak sur lesquels certains n’étaient pas peu fiers de régler focale-vitesse-profondeur de champ. Alger était une autre convoitise.

Pour ne pas rater le débarquement, chacun avait saisi, bien avant, outre sa valise en alu gaufré, son sac marin, gros, grand, lourd, et le portait sur le dos comme eût fait une limace pour se faire escargot. Le cœur battant, le transbordement fut rapide et ordonné. La chaleur ne s’abattit pas trop longtemps sur les épaules car les GMC, débâchés seulement sur les flancs, s’emplirent rapidement sous les ordres, et la bleusaille rejoignit le centre de tri. On avait aperçu l’église Saint-Charles, on passa à proximité de la mosquée Djemaa Djedid autour de laquelle s’animait un marché quotidien qui n’était pas le nôtre : on dénombrait des potiers, des cordiers et des dinandiers travaillant sur place, des arracheurs de dents d’un temps oublié accompagnés de musiciens bruyants, des charmeurs de serpents… Je fus comblé quand je le visitai pour la première fois quelques semaines plus tard lors d’une manœuvre. Je fus tout aussi curieux dans la casbah, dédale incompréhensible de maisons et de terrasses. Un piège, savamment exploité…

Deuxième jour en Algérie. C’était un après-midi de février. Comme notre instruction n’était prévue que pour le surlendemain, et que nous avions déjà rangé notre barda dans nos étroits rayonnages sans porte, nous décidâmes, quelques camarades et moi-même, d’aller à la plage qui bordait notre camp de Fort-de-l’Eau. La belle engueulade, le soir, de notre chef de chambrée ! Il nous expliqua que la baignade était interdite, que la mer recevait ici les eaux de la ville d’Alger par le biais de l’oued El Harrach, une rivière polluée et qu’il y avait eu récemment des cas de typhoïde. Il faisait si beau. On voulait simplement se distraire avant de vivre la suite des événements. Après le repas du soir, qu’on nous servira chaque jour à 17 heures, on fit connaissance des commodités, parallèles au pignon de notre baraque : le lavoir d’où pissait l’eau plus ou moins vivement, les cabinets à la turque, équipés de courtes portes qui laissaient voir par-dessus ou par-dessous s’ils étaient occupés.

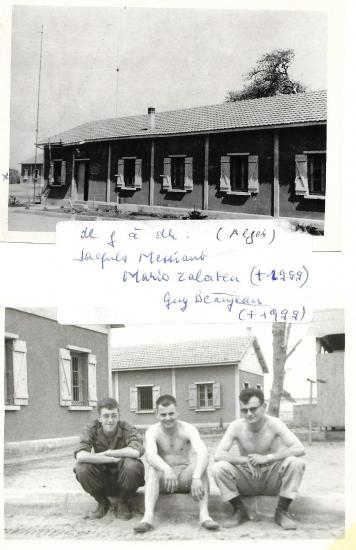

Mes camarades et moi-même réussîmes à nous regrouper par nos paillasses où des « sacs à viande » équipés de cordelettes attendaient à la nuit tombante qu’on s’y enfouît. Je remarquai – et j’étais fier de le partager autour de moi – qu’ils étaient estampillés d’un atelier de confection de Merville (59), petite ville proche de chez moi où habitait un de mes oncles. L’économie tourne en temps de guerre. Les lits à deux étages étaient équipés de moustiquaires que l’on roulait le matin au réveil pour aérer. Dans le coin, il y avait Guy B. qui montrait à tout le monde « sa » Françoise Hardy « n’est-ce pas qu’elle lui ressemble ? » : un fils de paysan de la Drôme très attachant, affecté au central téléphonique. Un jour elle lui écrira qu’elle ne pouvait plus l’attendre. Il y avait Louis C. qu’on appelait Bouleix pour faire plus court : ça lui collait bien puisqu’il se mettait tout le temps en boule. Il avait raison sur tout, vous l’expliquant d’abord sur le ton de la cordiale confidence, puis d’une sonorité qui s’enflait comme dans les œuvres wagnériennes dont les chevauchées ou le vaisseau passaient à tout broyer. Baude était petit, droit, moustachu, souriant, jusqu’au dernier jour : chiffreur et déchiffreur, on l’avait surnommé avec affection « tit-tit-baude », un U en morse, comme quand il mettait son doigt sur ses lèvres pour ne rien dévoiler des secrets des messages qu’il lui fallait traduire, en disant un U sec. Mario Z., Italien d’origine, avait les yeux qui brillaient de tristesse quand il parlait de Sévérina. Ils se sont mariés et l’on devait se revoir il y a quinze ans, mais quand je lui ai téléphoné pour annoncer le décès de Guy B., sa femme a éclaté en larmes. Elle m’annonça que Mario était enterré depuis moins de huit jours. Jean-Pierre S. répondait à qui demandait d’où il était « Moi, je suis de Lilleu ! » avec un parfait accent marseillais. Il allait attiser ma passion pour l’écriture. Il avait écrit une longue saga de type médiéval à la suite d’une visite que nous avions faite à Pérouges quand nous faisions nos classes au 8e Régiment de Cuirassiers de La Valbonne. Ce brillant universitaire me prodiguait ses conseils avec la plus grande humilité.

Ici, nous intégrions le 1er RCA, entendons Régiment de Chasseurs d’Afrique. A l’épaule, nous portions l’écusson à trois lisérés jaunes sur fond noir… Notre devise « Ubique primus », une devise sans cesse rappelée au rapport du midi. C’est d’ailleurs à la première heure du jour que nous défilions tous les samedis dans les rues de notre camp, en chantant, sur l’air de la marche des trompettes d’Aïda : « C’est nous, les descendants des régiments d’Afri-i-que, les chasseurs, les spahis, les goumiers…toujours prêts à servir, à vaincre ou à mourir… ». Chaque samedi, un capitaine nous attendait en tenue, devant son logement, pour nous saluer au garde à vous. Un jour, il n’y tint plus, manquant de retenue : il se mit à nous applaudir. J’hésite à dire que j’avais été désigné, en tant qu’instituteur dans le civil, pour apprendre le chant aux arrivants dans la bonne humeur, mais l’honneur revenait au groupe, s’entend ! Tous les jours, nous montions au rapport avec nos paroles à la main jusqu’à ce que l’on sût le chant par cœur pour la plus grande fierté de notre chef Samondès. De temps en temps, celui-ci assistait aux répétitions et prenait la direction : « Un peu plus viril ! » conseillait-il, avec une douce fermeté. On en vint à bout. Et on défilait en tête. Ubique primus…

Avant de commencer notre instruction, le brigadier Pierrard nous donna des consignes d’obéissance, mais qui sortaient du cadre de ses fonctions. Lignard du côté de Grenoble, il avait des attitudes à la mesure de son intelligence. M’apostrophant, il me dit à la première séance : « Tu t’appelles comment ? – Chasseur Messiant 6012… » Il démonta une petite antenne radio, la décomposa de ses trois brins, en jeta un à terre et me commanda : « Chasseur Messiant, ramasse-moi ça ! » Ahuri, je me demandai si je rêvais. Obéir à des ordres qui tiennent de la sécurité ou du maintien de l’ordre, oui, mais me ridiculiser devant mes camarades à qui l’autre fit cesser leur hilarité spontanée par un « Vos gueules ! » me dépassait. « Je n’ai pas du tout l’intention de ramasser ce truc-là ! – C’est un ordre ! – Pas dans vos attributions, brigadier ! – Alors, ce soir, ce sera le trou. » Mes camarades exprimèrent leur soutien et, comme on savait que Pierrard fréquentait le ciné-club, Jean-Pierre S. lui dit : « Fais gaffeu, la nuit, tous les chats sont gris ! – Qu’est-ce que tu veux dire ? Tu me menaces ? – Ton gradeu, c’est pas pour nous emmerder, heing ? » On s’est tous levés, marchant vers lui. « Bon, ça va les gars, on devrait s’entendre… » Il nous a souvent suivis au cinéma et, ma foi, on l’a adopté.

Les discussions prenaient parfois des tournures plus dramatiques. On eut un jour à séparer un joueur de rugby, pilote d’un AMX 30, bon comme le pain, et un radio lyonnais qui ne voulait qu’avoir raison, surtout s’il avait les arguments pour le prouver. Toujours est-il que, pour des broutilles, celui-ci avait empoigné un tabouret en fer, mais l’autre se saisit de la lourde table à rallonges qui siégeait au milieu de notre baraque. La raison mit fin au combat de ces nouveaux gladiateurs avant qu’il ne prît mauvaise tournure. Quelques jours plus tard, le Lyonnais reçut un colis de sa mère qu’il tint à partager avec son vieil ennemi : « Pas le chèvre, ça pue ! » et ils trinquèrent en rigolant. C’étaient des passionnés de tarot au point qu’ils ne donnaient l’occasion de dormir que tard dans la soirée.

Tout était venu du fait que le rugbyman voulait protéger un analphabète qui venait d’arriver. Il faisait partie d’un groupe de portés, ceux à qui on demandait de courir derrière les chars, l’arme à la main. Il s’était rabougri à son arrivée dans le coin le plus reculé de la chambre et avait pris un lit de dessous. Il mit deux ou trois semaines avant de nous avouer qu’il ne savait ni lire ni écrire, qu’il était berger, qu’il vivait en montagne avec ses bêtes, qu’il ne craignait ni le froid, ni les orages, ni les averses. Il n’avait plus guère de dents et mâchait du mou. Dès qu’on eut enfin compris, on le bichonna, On lui écrivait des réponses à une tante – ses parents avaient été dénoncés comme résistants –. Avait-il une fiancée ? Il rougissait mais on comprit qu’il tenait à quelqu’un. « Que veux-tu lui écrire ? » On lui trouvait des mots qui le faisaient rougir de bonheur. Un jour il partit en manœuvre. Quelqu’un vint chercher ses affaires dans la semaine. Que lui était-il arrivé qu’on ne nous dît ? Thénardier – quel drôle de nom pour un aumônier ! – lui offrait régulièrement une goutte de calva que son père tirait de son alambic et dont il lui envoyait un flacon chaque semaine. Je n’ai jamais oublié cette odeur de pommes à 70° quand il dévissait le bouchon : l’intimité profonde des Normands au milieu de leurs pâtures. « Tiens, bois, t’auras des jours meilleurs ! » On en voulait tous, des jours meilleurs… Il partageait tour à tour. S’il existe un Dieu, il siégera à sa droite pour l’éternité, à moins qu’il ne trinque déjà avec lui chaque matin. Thénardier encourageait son entourage à suivre l’office du dimanche matin. Quelques camarades et moi-même préférions rester dans la chambre pour disputer d’interminables parties d’échecs. Jean-Pierre S. était brillant et il nous apprenait les bons coups. D’abord celui du berger.

Ce jeu d’échecs, je l’avais gagné lors d’un concours de tir au MAS 56. Au PA, d’autres me battaient souvent, surtout le fils d’un capitaine à la retraite qui avait tenu à nous suivre en Algérie malgré le piston dont il aurait pu bénéficier. Au pistolet mitrailleur, j’avais acquis une technique particulière. Partant du principe qu’une rafale se compte à partir de deux coups, je m’étais habitué à me concentrer pour vider mon chargeur de quinze balles en huit fois et on entendait parfaitement la dernière balle accompagnée d’aucune autre, et pour cause. Si cette maîtrise m’avait valu les compliments de mon chef, ce ne fut pas le cas d’un appelé, aspirant de son grade, qui, pas mis au courant, nous amena sur le pas de tir. Autour de moi, les chasseurs s’acquittaient de leur tâche selon leur habitude en deux ou trois rafales et m’écoutaient tac-tac, tac-tac, tac-tac…. tac. Attendant les compliments, je fus agoni d’injures augmentées de grossièretés beuglantes. Puis l’abruti m’ordonna de rejoindre le réfectoire en rampant sur les coudes, manches retroussées, à travers un terre-plein de cailloux qui n’avaient pas connu l’érosion. Quand j’arrivai dans la salle, les gars de corvée me gratifièrent de clins d’œil complices et d’une copieuse assiette de restes de maquereau à la sauce aux câpres, un régal ! Il restait du vin et on me trouva deux desserts. J’appris bien vite que d’autres avaient été victimes de ce prétentieux dont la tête me fait toujours penser à un bouchon caricatural de bouteille de rhum : des bajoues, des paupières tombantes  et une moustache qui rappelait celle d’un illustre dictateur.

et une moustache qui rappelait celle d’un illustre dictateur.

Dimanche 5 mai 1963, jour de liesse ! Au rapport, notre capitaine nous avait annoncé deux semaines auparavant que l’on fêterait au camp le centenaire de la victoire de San Pablo del Monte que « notre régiment, le 1er Régiment des Chasseurs d’Afrique ( !) remporta en chargeant, sabre au clair, plus de mille Mexicains… Le vaillant Aymard de Foucault était en tête, mais il fut percé d’une lance et expira… Rendons-lui hommage avec la plus grande dignité ! » Les pilotes de half-tracks ou de chars, les mécanos, les portés, les radios, tous était sollicités pour étonner les gradés et autres soldats invités de camps voisins lors d’une grande « kermesse ». Nous, opérateurs radios en graphie, décidions que notre stand serait futuriste. Au petit matin, dès 6 heures, il fallait d’abord qu’on soit prêts pour la revue sur la place d’armes en tenue réglementaire : pantalon d’été avec, pour cacher le ceinturon, la ceinture de coton rouge large de 9 cm et dont un pan retombait de 20 avec ses franges, les plis horizontaux et verticaux réglementaires dans le dos de la chemise, et le béret noir à deux doigts des sourcils. Général de brigade, commandant et autres gradés supérieurs passeraient à cheval à 11 heures. Le capitaine l’avait dit à l’adjudant qui l’avait dit au brigadier-chef qui l’avait dit au brigadier de la chambrée. Pierrard. « Les gars, il faut que l’on soit prêt de bonne heure ! » Sous le soleil, deux ou trois ne tinrent pas jusqu’à l’heure dite et furent conduits à l’ambulance sous les engueulades « nom de Dieu de nom de Dieu c’est quoi ces mauviettes serrez les rangs ! » A 11 h moins cinq, les chevaux arrivaient et les cavaliers se concertèrent. Peu après, des hélicos légers et des bananes survolèrent les escadrons avant que nous ne défilions : « C’est nous, les descendants des régiments d’Afri-i-que… ».

Le repas fut à la mesure de la victoire centenaire outre atlantique : entrées, viandes, fromages (et beurre), dessert, fruits, vin blanc et rouge à volonté, cigare !!! L’après-midi, la fête. Samondès, notre chef, se montra si satisfait qu’il avait pris familièrement des attitudes civiles : il nous tapotait sur l’épaule pour nous dire sa fierté, son bonheur de notre ingéniosité. Bouleix avait été à la hauteur de son imagination et, comme manipulateurs, nous faisions d’un air grave entendre à ceux qui passaient des bruits inquiétants, stridents, hachés dont on disait que c’étaient des conversations d’envahisseurs qu’on avait réussi à capter. « Tit-tit Baude », notre déchiffreur, tentait de faire admettre que ces extra-terrestres venaient venger leurs ancêtres. Samondès fut aux anges. « Chef ! un message pour vous, lui dis-je soudain… » J’avais mis dans le coup un manipulateur – nous utilisions une autre fréquence pour le jour de fête – et je tendis les écouteurs à notre supérieur qui décrypta ce qu’il écoutait en morse « c’est une belle fête on a bien mangé et bien bu ». Quelques jours plus tard, il me demanda si je pouvais redresser les faiblesses en orthographe de son fils. Cela ne se fit pas car il rentra en France plus tôt que prévu, mais avant de partir il me gratifia de quelques livres de poche.

Dans les jours qui suivirent, l’autre réalité nous rattrapa, bien que nous vivions l’après « Accords d’Evian ». Nul n’ignore qu’on a encore eu à déplorer des centaines de morts parmi les appelés et des milliers chez les harkis ou dans la population : exactions, vengeances et délations, tortures aveugles… Nous étions là pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Nous nous retrouvions ainsi en montagne à parcourir les pentes rocailleuses, à longer les oueds ou à patrouiller en ville sans jamais rencontrer le moindre problème. Le paradoxe. Quand Nasser vint à Alger rencontrer son homologue, nous partions ce jour en manœuvre sur le plateau de Boghari bien au sud de la capitale et nous eûmes la consigne de sortir du défilé des gorges de la Chiffa avant deux heures du matin. Comme je n’avais jamais voyagé, j’éprouvais de la fascination pour les paysages : la vallée des singes, les mechtas de plus en plus rares dans une région de plus en plus désertique, des chèvres par troupeaux, des dromadaires, des villages nomades de Berbères éleveurs, qui vivaient sous de grandes tentes noires. Que nous découvrions dès le lever du jour. Vers 11 heures du matin nous fîmes un arrêt pour nous approvisionner en eau dans une vaste ferme tenue par des pieds-noirs, de celles que nous étions tenus de protéger. Quel ne fut pas notre écoeurement quand nous apprîmes qu’il nous faudrait payer ! Des Arabes, qui travaillaient dans une orangeraie à proximité de notre half-track, nous firent discrètement des signes, nous demandant de leur donner nos casques lourds qu’ils remplirent de fruits, nous offrant en prime leur pitoyable sourire en portant la main sur le cœur. Arrivés sur le plateau en fin d’après-midi, il nous fallut nous organiser pour un campement de quelques jours : haubaner les longues antennes, monter les guitounes, répartir le ravitaillement, réchauffer nos provisions. C’est là que j’appris une tactique astucieuse : faire un trou de 15 cm sur 15 environ dans la terre sableuse puis le reboucher, verser ensuite un peu d’essence sur la terre remuée et allumer pour obtenir un réchaud tranquille.

Au retour, nous avons été accueillis par des punaises. On connaissait les punaises des bois, grosses, marron et qui tombaient parfois du mur en pleine nuit avec un bruit sec sur le plancher. Sans les craindre, on évitait tout de même de les écraser du pied tant l’odeur de l’insecte était repoussante : on les chassait avec le balai mais, sans savoir par où elles passaient, on les retrouvait peu après. En vérité, ce sont les autres punaises qu’on craignait. Au petit matin, elles couraient lourdement sur notre peau, aux poignets d’abord, chargées de notre sang dont elles se nourrissaient, et qu’on s’amusait à écraser. Il y en avait partout par petits paquets de cinq ou six, fines et se bousculant On les poursuivait dans les interstices des éléments de notre lit, les montants, les lattes, les matelas et les replis de nos sacs à viande où l’on se réfugiait la nuit jusqu’au cou pour éviter les moustiques, les moustiquaires n’étant pas toujours bien fermés. On faisait donc la chasse aux punaises et, de guerre lasse, il nous arrivait souvent de déshabiller nos lits, de secouer nos draps à l’extérieur… et de badigeonner de pétrole l’armature des lits et d’y mettre le feu. Joyeux spectacle pour lequel le chef nous recommandait la prudence mais qu’il tolérait pour des raisons sanitaires. On rentrait les lits, les rhabillait sans trop d’espoir puisqu’on héritait des cohortes des chambrées voisines. Un ténia, concurrent sérieux, m’a bouffé de l’intérieur et je finissais mon service en enregistrant sur la balance un petit 58 kg pour 1,83 m, la peau et les os. La tête du ver solitaire qui s’occupait de bouffer le reste, a été expulsée à mon retour avec un traitement choc du médecin de famille : quatorze cachets de je ne sais plus quoi à prendre, un toutes les cinq minutes à proximité des ouatères : mes intestins ont inventé la chasse d’eau intérieure.

La quille approchait. Les journées pluvieuses se multipliaient. Les nuits de garde étaient plus froides, en forêt ou sur la plage. Elles ont toujours été des moments de peur puisque nous étions isolés et que nous n’étions pas dans des miradors comme lors de nos classes en France, bien que nous eussions été alors des cibles faciles. C’est à cette époque qu’a germé en mon esprit une idée démoniaque, abattre Sitéroni. Sitéroni était un adjudant-chef corse, curieusement blond, petit, vaguement bossu et chancelant dans sa dégaine, même quand il n’avait pas bu. Car il buvait, et quand il était saoul il cherchait toujours des noises à un plongeur-démineur qui nous venait d’un régiment de Tataouine dissous qui ne jurait que par Saint Michel quand l’autre n’invoquait que Saint Georges. C’était leur sujet de discorde ! … Et nous observions, moqueurs, le gringalet qui n’osait finalement jamais se frotter à l’athlète en qui nous ne pouvions avoir qu’une entière confiance tant il se sentait responsable. Un soir, alors que ce dernier nous racontait ses exploits en toute simplicité, et que nous l’écoutions avec une certaine admiration, il se mit à tomber une averse qui promettait d’être interminable. Tout ayant une fin, nous partîmes nous coucher et la pluie sur le toit nous berça. A peine le sommeil nous avait-il gagné, que le Corse nous réveilla d’un « d’bout là-d’dans ! tenue de combat et qu’ça saute ! » ajoutant une kyrielle de jurons dans sa langue. On n’en menait pas large, ayant repéré qu’il avait son stick de bambou à la main, et nous voilà dehors. Il avait au passage insulté les moins dégourdis en disant qu’ils étaient « fagotés comme des putains sans pratique que ça s’passerait pas comme ça que c’est pas étonnant avec vos feignasses de mères qui vont ont élevés comment nom mais de quoi! ». C’était une ordure, Sitéroni. Ce soir-là, il frisait le delirium tremens. Chacun pensait par devers soi – et on se le confiait entre nous – que ce ne serait pas une mauvaise affaire qu’il crève. Une nuit, j’étais de garde sur la plage et il était préposé pour accompagner la relève. Quand il s’approcha à quelques mètres, il s’annonça. « Mot de passe ? lui demandai-je. – C’est la relève, bordel ! cria-t-il à faible voix. – Mot de passe ? » Il entendit que j’engageai une balle dans le magasin de mon fusil. « ‘pas le con, merde ! » Néanmoins il repartit et revint peu après dans les règles. Je connaissais la sanction : cour martiale, prison peu de temps, renvoi dans mon foyer comme sentinelle dangereuse sans perdre mes droits civiques. Je n’aurais pas osé tirer. Mais combien de fois ne l’ai-je pas abattu dans mes rêves hors sommeil !

Dernier jour en Algérie. On nous avait promis deux jours supplémentaires de permission libérable si l’on savait faire 50 mètres à la piscine. Ce fut le cas de nous tous. Au petit matin, nous faisions nos paquetages dans la plus belle humeur et, au moment de monter dans le camion dont le moteur ronronnait, le chef que nous avions au magasin me dit : « Chasseur Messiant, tes rangers ! » Je pensai tout à coup que je n’avais pas pris le temps de nettoyer à fond les crans de mes semelles et il avait dû s’en apercevoir au petit matin. « Dégueulasses ! Va les nettoyer et que ça saute ! Sinon tu prendras le prochain bateau ! » Il me fallut déballer mon sac marin, trouver ma trousse, un grattoir, ma brosse… Je terminai au bord de la crise nerveuse et courus faire voir mes semelles. « ‘m’en fous de tes rangers ! le GMC attend ! ». Mes camarades m’ont attrapé mon sac et tendu la main pour me hisser dans le camion.

Pour une raison ou une autre, à tout moment, l’un ou l’autre d’entre nous avaient connu des humiliations et senti la haine grandir en eux. Pendant la traversée, j’ai longtemps attendu avant de jeter mon journal à la mer. J’avais vingt ans, avec l’envie de rencontrer l’amour pour oublier la haine.

En France, les privilégiés dansaient le twist lors de leurs surprises-parties, poussant le train de Richard Anthony sur des voies de garage

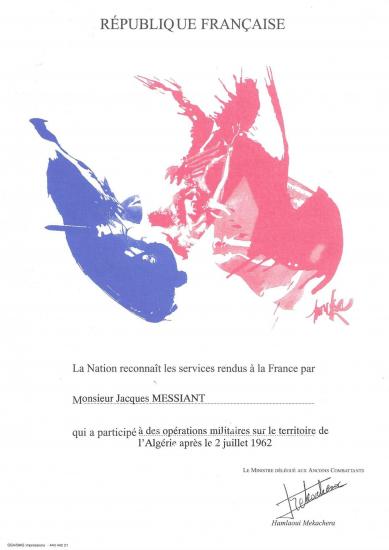

Jacques Messiant

Médaille commémorative des Opérations de Sécurité et de Maintien de l’ordre, 1963

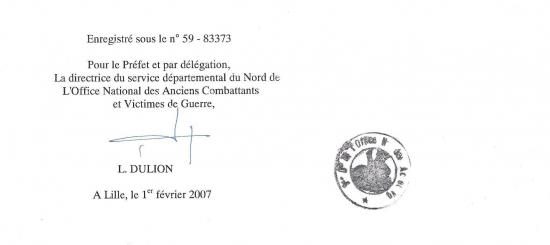

Titre de reconnaissance de la Nation, délivré le 1er février 2007

par M. Hamlaoui Mekachera, ministre délégué aux Anciens Combattants

Carte d'ancien combattant délivrée en novembre 2019

À voir...

ph Ph. Paulet, la VDN du02 06 2021